Inhaltsverzeichnis

Winterzauber in Holz geschnitzt.

Kunst und Glaube vereint in Miniatur.

Bauernkrippen erzählen Geschichten des Lebens.

Ein Blick in Tirol und Südtirol zeigt: Jede Krippe hat ihre Seele.

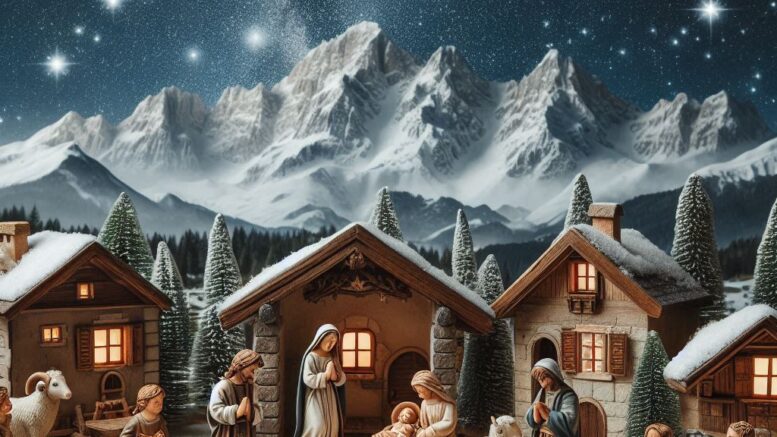

Die bäuerlichen Weihnachtskrippen aus den Alpenregionen Tirol und Südtirol zählen zu den faszinierendsten Ausdrucksformen volkstümlicher Kunst. Sie verbinden tiefe religiöse Symbolik mit handwerklicher Meisterschaft, regionaler Tradition und individueller Gestaltungskraft. Was einst als einfache Darstellung der Heiligen Nacht begann, entwickelte sich über Jahrhunderte zu einer eigenständigen Kunstform, die bis heute gepflegt, gesammelt und mit Stolz weitergegeben wird.

Wer sich mit Bauernkrippen beschäftigt, taucht in eine Welt aus Holz, Moos, Schindeldächern und winzigen Figuren ein – eine Welt, die nicht nur das Weihnachtsgeschehen darstellt, sondern auch das Leben der Alpenbauern vergangener Zeiten widerspiegelt. In Tirol und Südtirol ist diese Tradition lebendig geblieben und prägt das kulturelle Erbe bis heute.

Die Geschichte der Bauernkrippen

Ursprung und religiöse Bedeutung

Die Wurzeln der Krippentradition reichen bis ins Mittelalter zurück. Der Heilige Franz von Assisi gilt als einer der ersten, der im Jahr 1223 in Greccio (Italien) eine lebendige Krippe mit echten Menschen und Tieren zur Weihnachtszeit aufstellte. Dieses Erlebnis sollte den Gläubigen das Wunder der Geburt Christi unmittelbar vor Augen führen. Bald verbreitete sich diese Idee in den Klöstern und Kirchen Europas – und fand schließlich auch ihren Weg in die bäuerlichen Stuben der Alpen.

Im 17. und 18. Jahrhundert begannen Tiroler und Südtiroler Bauern, ihre eigenen Krippen zu bauen. Dabei griffen sie auf die Materialien zurück, die ihnen zur Verfügung standen: Holz, Rinde, Stroh, Moos und Lehm. Die Krippenfiguren wurden mit einfachsten Werkzeugen geschnitzt, bemalt und liebevoll arrangiert. Oft handelte es sich um Familienarbeiten, an denen mehrere Generationen beteiligt waren.

Während anfangs nur kirchliche Szenen dargestellt wurden – die Geburt Christi, die Anbetung der Hirten und der Könige –, kamen mit der Zeit auch Elemente des bäuerlichen Alltags hinzu. So entstanden die sogenannten „Bauernkrippen“, die das Weihnachtsgeschehen in eine ländliche Alpenlandschaft verlegten.

Vom Kloster zur Bauernstube

Zunächst waren Krippen ausschließlich in Kirchen und Klöstern zu finden. Sie dienten der religiösen Erbauung und waren Teil des weihnachtlichen Festgottesdienstes. Doch bald begannen auch wohlhabendere Bauernfamilien, eigene Hauskrippen zu besitzen. Diese wurden zu Weihnachten aus dem Dachboden geholt, sorgfältig aufgebaut und liebevoll geschmückt.

Die Krippe war dabei weit mehr als Dekoration – sie war ein spirituelles Zentrum des Hauses. Oft wurde in ihrer Nähe gebetet, gesungen und gefeiert. Viele Familien erzählten den Kindern an der Krippe die Weihnachtsgeschichte, um den Glauben lebendig zu halten.

Im 19. Jahrhundert setzte sich die private Krippe schließlich in der breiten Bevölkerung durch. Besonders in Tirol und Südtirol entwickelte sich ein regelrechter „Krippenkult“, der bis heute gepflegt wird.

Handwerkliche Entwicklung und Stilvielfalt

Mit der Zeit verfeinerte sich das handwerkliche Können der Krippenbauer. Neue Techniken und Stilrichtungen entstanden. In Südtirol etwa wurde das Holzschnitzen zu einer eigenen Kunst, die sich in Orten wie Gröden oder Bruneck zu einer wichtigen Erwerbsquelle entwickelte.

Die Figuren wurden anatomisch korrekter, die Kleidung detailreicher, die Gesichtsausdrücke lebendiger. Auch das Krippenzubehör – Häuser, Brunnen, Bäume und Tiere – wurde kunstvoller gestaltet. Dabei blieb jede Region ihrer eigenen Handschrift treu, was den besonderen Reiz der Bauernkrippen ausmacht.

Die Tiroler Bauernkrippe

Charakteristika und Stil

Die Tiroler Bauernkrippe ist geprägt von rustikaler Schlichtheit und natürlicher Darstellung. Sie zeigt die Geburt Christi in einem bäuerlichen Umfeld – in einem Stall oder einer einfachen Hütte mit Schindeldach, umgeben von verschneiten Bergen, Holzstapeln und Tieren.

Typisch sind handgeschnitzte Figuren mit warmem Ausdruck, meist aus Zirbenholz gefertigt. Die Kleidung orientiert sich an der traditionellen Tiroler Tracht: der Hirte trägt Lodenmantel und Filzhut, Maria ein einfaches Leinenkleid mit Kopftuch.

Viele Tiroler Krippenbauer legen großen Wert auf Authentizität. Die Krippe soll das Leben der Bauern realistisch widerspiegeln, mit allem, was dazugehört – von der Milchkanne über den Holzschlitten bis zum Almhund.

Materialien und Techniken

Zirbenholz, Fichtenholz und Wurzelstücke bilden die Grundlage vieler Tiroler Krippen. Das Holz wird geschnitzt, geschliffen und manchmal mit Naturfarben bemalt. Für den Bau der Ställe und Landschaften verwenden die Künstler Rinde, Moos, Sand, Steine und kleine Äste.

Ein besonderes Merkmal ist die Liebe zum Detail. Selbst kleinste Gegenstände – wie Laternen, Eimer oder Körbe – werden in Miniaturform nachgebaut. Häufig fertigen die Krippenbauer ihre eigenen Werkzeuge an, um präzise Schnitzarbeiten zu ermöglichen.

In manchen Dörfern Tirols gibt es noch heute Krippenvereine, die sich der Pflege dieser Kunst verschrieben haben. Sie veranstalten Kurse, Ausstellungen und Wettbewerbe, um die Tradition lebendig zu halten.

Bedeutende Tiroler Krippenorte

Tirol ist reich an Krippenzentren. Besonders bekannt ist der Ort Fügen im Zillertal, wo seit Jahrhunderten Krippen gebaut und gezeigt werden. Auch Seefeld, Innsbruck, Hall und Lienz gelten als Hochburgen der Krippenkultur.

In vielen dieser Orte finden zur Adventszeit Krippenausstellungen statt, bei denen historische und moderne Werke nebeneinander präsentiert werden. Besucher können dort nicht nur staunen, sondern auch lernen – über Symbolik, Techniken und den tiefen Glauben, der in jeder Figur steckt.

Die Südtiroler Bauernkrippe

Historische Entwicklung und Einfluss

Südtirol gilt als eine der Wiegen der europäischen Krippenkunst. Schon im 17. Jahrhundert entstanden hier erste geschnitzte Krippenfiguren, die in Klöstern und Kirchen Verwendung fanden. Mit dem Aufkommen des häuslichen Krippenbaus entwickelte sich eine unverwechselbare Stilrichtung, die sich durch feine Schnitzkunst und detailverliebte Kompositionen auszeichnet.

Besonders prägend war das Grödnertal, wo begabte Holzschnitzer ganze Werkstätten gründeten. Aus dieser Region stammen viele der schönsten und bekanntesten Krippenfiguren Europas. Der Einfluss der Grödner Schule reichte bis weit über die Alpen hinaus – nach Bayern, Österreich und in die Schweiz.

Stil und Ausdruckskraft

Die Südtiroler Bauernkrippe besticht durch ihre harmonische Kombination von Realismus und Emotion. Die Figuren wirken lebendig, ihre Gesichter ausdrucksstark, ihre Gesten natürlich. Besonders die Darstellung von Tieren und Kindern zeugt von großem handwerklichen Können.

Typisch für Südtirol sind auch die sogenannten „Heimatkrippen“. Hier wird die Geburt Christi nicht im orientalischen Bethlehem gezeigt, sondern in einer alpenländischen Umgebung – mit Bauernhäusern, Almhütten und verschneiten Berglandschaften. Diese Verbindung von biblischer Geschichte und regionaler Identität macht den besonderen Reiz der Südtiroler Krippe aus.

Materialien und Farbgestaltung

Während in Tirol oft unbehandeltes Holz bevorzugt wird, neigen Südtiroler Krippenbauer zu farbig gefassten Figuren. Die Bemalung erfolgt in mehreren Schichten, häufig mit Naturpigmenten oder Ölfarben. Dadurch entsteht ein warmer, leuchtender Farbton, der die Figuren lebendig erscheinen lässt.

Neben Holz werden auch Materialien wie Ton, Gips oder Wachs verwendet. Manche modernen Krippenbauer experimentieren mit Stoff, Metall oder Kunstharz – doch immer bleibt der Bezug zur Tradition spürbar.

Regionale Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Tirol vs. Südtirol – Zwei Seelen, eine Tradition

Obwohl Tirol und Südtirol heute durch eine politische Grenze getrennt sind, teilen sie ein gemeinsames kulturelles Erbe. Beide Regionen verbinden die Darstellung des Weihnachtsgeschehens mit der bäuerlichen Lebenswelt – und beide legen großen Wert auf handwerkliche Qualität.

Die Tiroler Krippe wirkt oft schlichter, rustikaler, während die Südtiroler Variante feiner geschnitzt und farbenfroher ist. Doch in beiden spiegelt sich die tiefe Religiosität und der Respekt vor der Natur.

Gemeinsam ist auch der familiäre Charakter des Krippenbaus. Noch heute wird das Handwerk von Generation zu Generation weitergegeben – meist innerhalb der Familie. Kinder lernen schon früh das Schnitzen, Bemalen und Gestalten, und viele Familien besitzen Krippen, die seit Jahrhunderten im Besitz sind.

Typische Szenen und Figuren

Neben der Heiligen Familie und den Hirten gehören Tiere, Engel und die Heiligen Drei Könige zu den zentralen Elementen jeder Bauernkrippe. Doch regionale Unterschiede zeigen sich in den Details:

In Tirol findet man oft Szenen mit Holzfällern, Bäuerinnen beim Melken oder Hirten mit Schafen. In Südtirol hingegen tauchen Weinbauern, Sennerinnen oder Bergknappen auf.

Manche Krippen sind sogenannte Jahreskrippen – sie zeigen nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern das gesamte Leben Jesu in mehreren Szenen, die über das Jahr hinweg ausgetauscht werden.

Symbolik und Spiritualität

Die Krippe ist weit mehr als Dekoration – sie ist Ausdruck tiefen Glaubens. Jede Figur, jedes Detail hat symbolische Bedeutung. Das Licht in der Krippe steht für die göttliche Offenbarung, das Moos für Demut, die Tiere für Frieden und Schöpfung.

Viele Krippenbauer sehen ihre Arbeit als spirituellen Akt. Das Schnitzen wird zum Gebet, das Gestalten zum Ausdruck innerer Andacht. So entsteht eine Verbindung von Handwerk, Glaube und Kunst, die ihresgleichen sucht.

Moderne Bauernkrippen und neue Trends

Zeitgenössische Interpretationen

Auch wenn die Tradition tief verwurzelt ist, entwickeln sich Bauernkrippen weiter. Moderne Künstler interpretieren das Thema neu – mit reduzierten Formen, klaren Linien und ungewohnten Materialien. Beton, Glas oder Stahl finden ebenso Verwendung wie altes Scheunenholz.

Solche modernen Krippen werden oft als Kunstobjekte verstanden, doch sie bewahren den Geist der Tradition: die Darstellung der Geburt Christi als Symbol für Hoffnung und Neubeginn.

Nachhaltigkeit und Regionalität

In einer Zeit wachsender Umweltbewusstheit gewinnt Nachhaltigkeit auch im Krippenbau an Bedeutung. Viele Künstler verwenden ausschließlich heimische Materialien, achten auf ressourcenschonende Verarbeitung und greifen auf lokale Handwerkstechniken zurück.

Die Wiederentdeckung alter Werkstoffe – etwa Wurzelholz oder Schindeln aus Fichtenholz – steht für den Wunsch, die Ursprünglichkeit zu bewahren. Dadurch bleibt der Bezug zur bäuerlichen Kultur lebendig, auch wenn neue Stilrichtungen entstehen.

Sammlerleidenschaft und Kulturpflege

Bauernkrippen bzw. Weihnachtskrippen sind heute begehrte Sammlerobjekte. Antiquitätenhändler, Museen und private Sammler suchen nach alten Figuren und seltenen Kompositionen. Besonders Tiroler und Südtiroler Krippen aus dem 18. und 19. Jahrhundert erzielen auf Auktionen hohe Preise.

Zugleich wird die Tradition durch Vereine, Ausstellungen und Krippenmuseen gepflegt. In Steinach am Brenner, Bruneck oder Naturns finden regelmäßig Krippenausstellungen statt, die Besucher aus aller Welt anziehen.

Die Wintersonnwende und der Beginn des Hochwinters

Mit der Wintersonnwende am 21. Dezember erreicht das Jahr seinen tiefsten Punkt – die längste Nacht und den kürzesten Tag. Seit jeher markiert dieses Ereignis eine Schwelle zwischen Dunkelheit und Licht, zwischen Vergänglichkeit und Neubeginn. In den Alpen wurde die Sonnwende von alters her als heiliges Naturereignis gefeiert. Das Feuer der Rauhnächte, die Bräuche des Räucherns und das Aufstellen der Krippe verbinden sich zu einem symbolischen Ganzen: Das Licht kehrt zurück.

In der bäuerlichen Tradition Tirols und Südtirols leitet die Weihnachtszeit damit den Hochwinter ein – jene Phase, in der die Natur ruht und das Leben in die warmen Stuben rückt. Die Krippe steht dabei im Zentrum dieser stillen Zeit. Sie erinnert nicht nur an die Geburt Christi, sondern auch an den Kreislauf des Lebens, an Hoffnung und Erneuerung. Zwischen Kälte, Schnee und Dunkelheit strahlt sie Wärme und Geborgenheit aus – ein Sinnbild für das Licht, das selbst im tiefsten Winter nie ganz erlischt.

Fazit

Bauernkrippen aus Tirol und Südtirol sind mehr als nur weihnachtlicher Schmuck – sie sind lebendige Zeugen einer tief verwurzelten Glaubens- und Handwerkskultur. Jede Krippe erzählt eine Geschichte: von der Geburt Christi, vom Leben der Alpenbauern, von Hingabe und Kunstfertigkeit.

Ob schlicht und naturbelassen wie in Tirol oder fein geschnitzt und farbig gefasst wie in Südtirol – alle verbindet ein gemeinsamer Geist: die Liebe zum Detail, die Achtung vor der Schöpfung und der Wunsch, das Wunder von Bethlehem auf eigene Weise erfahrbar zu machen.

In einer Zeit, in der vieles digital und flüchtig geworden ist, bieten diese handgefertigten Kunstwerke eine wertvolle Rückbesinnung – auf das Wesentliche, auf das Menschliche, auf die Wärme des Glaubens. Wer einmal vor einer echten Bauernkrippe steht, spürt: Hier wird Weihnachten lebendig.